|

実施から五年が経った介護保険制度が転換期を迎える。一部は既に導入されているが、大改正が施行されるのは二〇〇六年の四月から。一体、どう変わるのだろうか

日本の高齢少子化の特徴

世界各国における高齢少子化のメカニズムは、基本的に同じであって、産業革命による科学技術(医学、薬学、公衆衛生などを含む)の発展→生存率の向上→高齢化→産児制限の一般化→少子化という経過をたどる。現在、先進諸国は高齢少子社会になっているが、発展途上国には、産業革命以前のレベルの国も少なくない。

そのような流れの中で、日本の特徴は、高齢少子化のスピードが、もっとも速いことである。高齢化率(総人口に六五歳以上の人の占める比率)が七%から一四%に達するのに、フランスは一一五年、アメリカは七三年かかっているが、日本は、二四年である。もっとも、韓国はもっと早いスピードで日本を追っている。

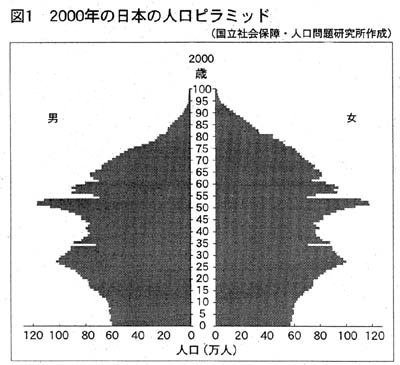

その結果、日本の人口構成は、現在図1のように、団塊の世代及びその子の世代が多い二段式逆ピラミッド型になっている。人口構成は、おそらく人類誕生以来ピラミッド型で維持してきたが、高齢少子化が達成されると、つりがね型になる。その移行に際して、高齢少子化のスピードが速い時は、一時的現象として、上の年齢の層の数が下の層より多い、逆ピラミッド型の期間が生じるのである

|

人口構成がピラミッド型からつりがね型に移ると、高齢者を支える労働年齢層の負担は当然重くなるが、逆ピラミッド型の間は、その負担が異常に重くなる期間だといえる。日本は、今、そういう期間のさなかに入りつつあるのである。

おそらく二十一世紀の後半から二十二世紀にかけて、人口構成がつりがね型で安定した先進諸国では、高齢者を支えるための負担額と高齢者として受ける給付額とは、国民一人当たりの平均額は等しくなる。高齢少子化の進行中、特に逆ピラミッドになった期間においては、その時の高齢者は生涯を通して受給額の方が大きく、その時の若者は高齢者となった場合、受給額が小さいという世代間の不公平が発生する。

日本の老いの実情を鳥瞰した時、最大の問題点はここにあるであろう。

負担増という重荷

高齢化が進むにつれ、健康年齢も延びるが、他方で、要介護期間も延び、要介護者の数も増える。要介護者のうち約半分は、認知症を患うという実情から、介護のニーズは、質、量ともに重く、大きいものになる。

二〇〇〇年、介護保険制度が実施されるまでは、その介護を担う義務は家族にあり、家族が扶養義務を果たせず、本人も介護の費用(市場価格)を賄えない時は、はじめて税金による公的支援が行われる仕組みとなっていた。これを措置制度といい、その法的根拠は、憲法二五条の生存権の保障にあった。

しかし、まず家族が音を上げた。家族といっても、介護の負担は、嫁、妻、娘に集中することが多く、歴史上前例のない、長期間に及ぶ重い介護は、およそ人間として耐えうる限度をはるかに超えてきたのである。

そこで、その負担を社会全体で肩代わりすべく生まれたのが介護保険制度であるが、この制度は、住民に介護保険料の負担をあらたに課するものであるにもかかわらず、実施前から半数以上九割までの住民が賛成し(問い方によって差があった)、実施後五年を経て、制度の支持者は増えている(読売新聞世論調査)という、珍しい制度である。住民がよほど介護に困惑し、あるいは不安を持っていたからであろう。

とはいえ、すべての人が満足する完璧な制度はありえない。特に、この制度の採用国が、ドイツとオランダしかない中で、日本向きの仕組みを組み立てたのだから、当然試行錯誤を重ねていくことになる。

後述するように、改めるべき事項はいくつも出てはいるが、何と言っても大きな問題は、負担増である。これは、高齢少子化が進行する以上、必然的に生じる問題であるが、現実に介護保険料の値上げとして個々の住民の財布を脅かすこととなると、悲鳴が上がってくる。負担増は、介護の分にとどまらず、医療についても年金についても相当な勢いで求められる。

|

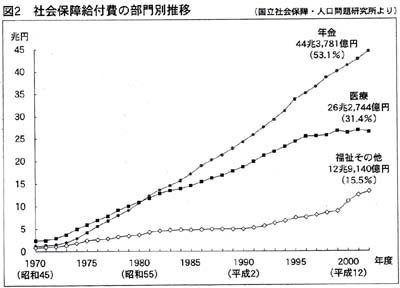

図2の社会保障費の増加ぶりを見て頂きたい。社会保障費は二〇〇三年で約八四兆円である。その年の国の一般会計における税収が約四三兆円であることと比べて、支出額の大きさを想像されたい。いかに支出増を抑えるか。これは、負担者である国民、住民にとって、生活に直結する大問題である。

そういう厳しさの中で、しかし、介護の質は高めていかなければならない。相手は人間なのである。人生の最終段階において、その人がいかなる状態にあろうと、より人間らしく、尊厳を持って人生を全うしてもらうことが望まれる。単なる生存権の保障に止まらず、すべての人を個人として尊重する(憲法一三条)という究極の目的に挑戦する段階に至ったのである。人類は、ここまで進歩してきた。これからも、進歩し続けなければならない。それがなければ、社会の活力が出ないであろう。

この相矛盾する二つの要請を、いかに満たすか。これが、今回の介護保険制度見直しの基本的課題である。以下、見直しの重点項目ごとに、その意義と問題点を述べる。

制度の持続可能性

今回の改正の柱の一つに、制度の持続可能性が謳われている。節約を心がけるということである。

それは当然のことであるが、GNPの何%に止めるという類の発想には賛成できない。一般的な支出であれば、収入を無視して支出することは不当であるが、医療費と介護費は、国民の生命、身体の維持費であるから、借金を重ねても負担すべき性質のものである。しかも逆ピラミッドの異常期間があと三〇年弱で終われば、平常に戻ると見通されるから、それまでは、借金、国有財産の処分その他の異常手段を講じても、負担に耐えるべきである。それにしても、バブル後の景気回復名目で、効果の乏しい赤字国債を巨額に発行したことの責任は大きい。

持続可能性のためには、節約のほかにも、さまざまな政策を動員すべきである。景気回復のための各種構造改革は当然として、優良な働き手の移民の拡大、高齢者の医療・介護費補填のための相続税の大幅増税などである。

今回の見直しでは実現しなかった、被保険者の年齢を二十歳以上とする改正は、五年後には実現すべきである。この制度は、共助の精神に基づいて要介護者に必要な支援をしようとするものであるから、保険料拠出者を年齢によって区分するのはおかしく、拠出可能者はすべて拠出すべき筋のものである。

なお、障害者を受給者とするのは保険になじまないという専門家の意見が強いが、介護保険も医療保険も、民間が行う保険と異なり、目的税的な性質をも併せ持つ賦課制度として設計されている。

制度の持続可能性のため決定的に重要な要素は、住民の納得である。もし住民が、高い給付を求めて高い負担を了承するならば、負担額は高くても制度は持続する。その意味で、介護保険制度の保険者を、最小の自治体である市区町村にしたのは正しかった。給付の程度と負担の程度を決めるに際し、市区町村単位なら、住民の声を反映することが可能である。市区町村は、制度維持のため、今後とも心して情報開示をし、選択肢を示して、住民の声を直接聴き続ける努力をしなければならない。

介護の理念のランクアップ

節約は重要な視点であるとしても、制度を見直す以上、これによって介護の質が向上し、住民の満足度が高まるものとしたい。人の幸せを改革の最重点事項におくならば、そのことの方が節約の要請よりも重要度が高い。

その役割を担って、今回の見直しで介護保険法一条に登場したのが「個人の尊厳の保持」という理念である。

これは、すでに社会福祉法三条に定められている理念であるから、当然といえば当然なのであるが、それが介護の目的とされた意義は大きい。というのは、それまでの一条は、自立支援を理念として掲げていたが、文言上ここでいう自立は「身体的自立」であって、精神的自立は含んでいなかった。

しかしながら、身体的自立は、精神的自立(あるいは、自由)に役立ってはじめて意味を持つのであり、人間として生きるうえで最終的に重要なことは、精神の自由が確保されることである。それがすなわち尊厳が保持されるということなのである。

尊厳の保持が理念とされたことは、たとえ身体的自立は確保されなくても、精神の自由は確保されるよう介護するということである。

しかし、それは、介護保険制度で予定するヘルパーの任務を超えている。介護保険制度によるサービスは、散歩や美術展鑑賞や亡父の墓参りのための外出支援を予定していない。しかし、それら精神の自由のための外出は、人によって、人間らしく生きるため、人としての尊厳を保持するための決定的要素となる。

それを確保するためには、ヘルパーは、家族や近隣の人、あるいはボランティアやNPOと連携し、そのサービスをうながす必要がある。

つまり、介護保険法が尊厳の保持を理念として掲げたことは、必然的に、介護保険制度に基づくサービスを提供する人々が、インフォーマルサービスの提供者や医療職の人々、そのほか要介護者の人間性を支える人々とネットワークを組むことを求めているのである。

そして、財政面での節約と、介護の質の向上という矛盾する要請を満たす鍵は、ここにある。

介護費用を用いたサービスで満たすことのできないニーズを、ボランティア等の無償のサービスで満たすことにより、費用を節約しつつ質を高めようというわけである。

私は、この仕組みを中負担(費用面での負担)による高福祉と呼んでいる。

軽介護等の減少と介護予防の新設

今回の見直しの柱の一つに、従来の要支援及び要介護1のサービスを見直し、介護予防に重点を置くサービスに改めるというのがある。それがトータルでどれくらいの経費節減になるかはわからないが、予防の効果が上がれば、介護にかかる費用は節減されることとなる。

この改正を、尊厳の保持という視点からみると、方向自体は正しいといえよう。従来の要支援及び要介護1では、人によっては、自らやれる家事もヘルパーにやってもらい、自立に逆行する依存傾向を生み出していた。尊厳の保持のためには、これを自ら自立をめざして行う努力を支える介護予防サービスに切り替える方が、有用である。

問題の一つは、新予防給付が真に予防効果を持つかということである。

厚生労働省は、通所介護における三つの新給付、すなわち筋力向上、栄養改善、口腔機能向上について明らかな効果が確認されているという。栄養改善については、自ら調理できる人には調理を委ねるにしても、栄養バランスを欠かぬよう指導するのが有効であろうし、歯の機能維持が自立した生活を営むのに大きな役割を果たすこともよくわかる。騒がれているのは筋トレであって、今さら余計なお世話だとの声があるが、予防サービスは強制されるわけではない。そして、適切な指導がなされれば、身体の機能維持(自立)に有益なことは、吉永みち子さんの体験記『老婆は一日にしてならず』(二〇〇二年東京書籍)を読めばうなずけるし、現に、思いのほか筋トレ運動に自主的に取り組む高齢者が多いのである。

ただ、これらのサービスは身体的自立維持を主たる目的とするものであるところ、その効果をあげるには、身体的自立を維持しようという強い意欲が必要である。そして、その意欲をもたらすのは、社会や家庭で役割を持ち、自己の有用性を実感することから生じる「生きがい」という精神的要素である。

そして、高齢者に生きがいをもたらすためには、定年制の廃止と柔軟な働き方の採用による就労の場の提供、地域活動やボランティア・NPOなど多様な社会貢献活動の場の提供、高齢者に社会的交流をもたらす居場所づくりや子育て参加の場の提供、生涯学習の機会の提供など、さまざまな施策が総合的に講じられなければならない。

また、要介護状態になった高齢者に対しても、可能な限り役割が与えられ、その生きがい感を保持させる対応が必要である。

つまり、介護予防サービスがその効果を上げるためには、福祉以外の分野の政策と連動し、かつ、多くのインフォーマルサービスと連携して提供されなければならないのである。

もう一つの問題は、従来提供されてきたサービスをどうするかである。その家事援助が生活上必要不可欠なものであれば、地域支援事業として継続する必要がある。自らやれるのに依存してしまってやる気がない場合は難しいが、自立に向けて本人と関係者で努力するしかない。そのノウハウは、専門のヘルパーよりも、ボランティアの方が持っている。新たに依存傾向を生み出さないよう、今回は十分留意して取りかからなければならない。

施設給付(居住費・食費)の見直し

今回の改正で世間の反響の大きいものとして、施設入所者に居住費及び食費の負担を求めるというものがある。これは費用の節減を狙うものであるが、厚生労働省は、その合理性について、在宅サービスの受給者は、居住費、食費ともに自己負担であるところから、これとのバランスをとると説明している。

居住費や食費は生活するうえでの基本的経費であるから、自分で負担するというのが基本原則である。だから、どの程度の費用にするかは自分で決めるのが当然のこととなるが、施設に入ると、自分では決められず、施設のほうで決めることになる。

その額が、生活程度に応じて自分で決める額に比べ、高すぎる場合は、その差額はサービス提供側で負担すべきことになる。

厚生労働省では、所得の低い人には、そのレベルを三段階に分けて、負担限度額を軽減する措置をとった。

そのこと自体は正しいのであるが、問題は、その段階を、保険料自体についての段階と同様、世帯を単位とする所得で分けていることである。従って、親は年金額も少なく軽減事由に該当しても、たとえば世帯主たる息子にある程度の収入があって市区町村民税を納めていれば、軽減措置は受けられない。といって息子の方では親のため居住費・食費の基準額を払うことはできないという場合、本人は施設の部屋のレベルを下げる(個室から多床室に移る)か、退去するほかなくなる。

ところが、「世帯」は住民登録の視点から決められるのであって、扶養義務の有無とは直接の関連はない。その不合理さが今回の負担の導入で露呈している。世帯単位の非合理性(第一に、世帯と扶養が連動していない不合理。第二に、扶養義務と扶養の実態が乖離していることから、被扶養者が不当に不利あるいは有利に扱われる不合理)は、医療保険や年金や税制などにも随所にあらわれており、すべからく(戸籍と共に)個人単位に組み直すべき時期が来ていると考える。当面、自治体は、親夫婦と子夫婦は、同居していても世帯を分かつべきであろう。それにより各種費用の増大や収入減が生じるであろうが、個人の尊厳を確保するための必要経費と割り切るべきである。ただし、個人単位の基準には、個人の所得のほか、資産も加えるべきであろう。

尊厳保持のためのトータルな支援

人が尊厳をもって暮らすには、施設より自宅がよい。今回の見直しでは、なるべく自宅で介護が受けられるようにするため、さまざまな介護サービスあるいは介護予防サービスを包括的に給付するための拠点として、人口三万人に一つほどを目処として地域包括支援センターを設けることとしている。また、さまざまなサービスをきめ細かく地域に提供するために、小規模多機能型拠点を多くつくり、地域に密着した支援をしていこうとしている。

このように、自宅にあっても介護サービスと生活支援が受けられるようにし、また、自宅に住むのは難しいとしても、なるべく自宅に類似したグループホームや小規模多機能型拠点などで暮らすことができるようにし、さらに、施設に入ってもユニット型の住まいで自宅に近い暮らし方ができるようにすることによって、人々は、介護を受けながら自分の思う生活をすることが可能になる。

ただ、それを可能にするためには、介護保険によるサービスだけでは無理で、食事の提供にせよ安らぎと楽しさのある交流の実現にせよ、地域の人々やNPO、ボランティアなどが、医師やヘルパーとも連携をとりつつ包括的に支援活動を展開する必要がある。

そういうサービスのある地域になってはじめて人々は、重介護を必要とするのに支えてくれる家族がいないという状況になっても、なお自宅又はそれに近い環境で、人間らしい暮らしを全うすることが可能になるのである。

施設も家族ももてあまし気味であった認知症の人々の尊厳保持については、急速に増えたグループホームのうち、家庭的雰囲気を持つものが大きな役割を果たしている。

しかし、認知症の人々の尊厳を支えるためには、特に地域の人々の理解と協力が必要である。認知症は、すべての人がなる可能性を持つ、老いのリスクである。そのリスクを、誰がなっても安心できるものに変える決め手は、人への愛情であろう。

最後に、尊厳の保持と費用の節減をあわせて実現するキー・ワードとして、地域愛という言葉を提示する。

|